食道がん

食道がん

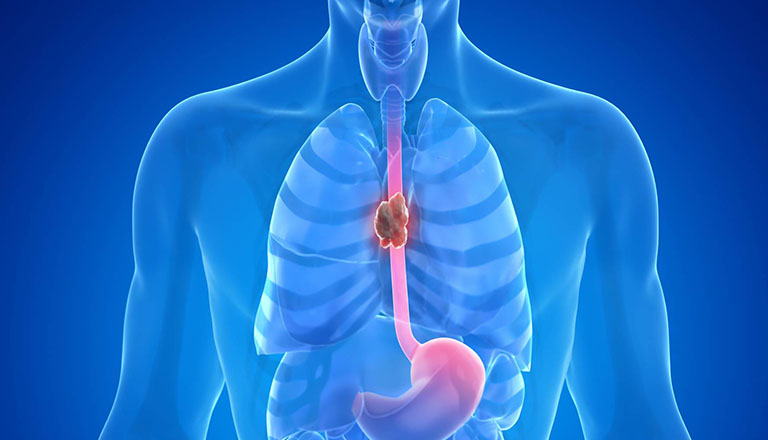

まず食道とは、のどと胃をつなぐ約25cmの長さ、直径2〜3cmの筋肉性の管状の臓器です。食道は食物の通り道であり、食物を飲み込むと食道の筋肉が収縮する蠕動運動により、食物を胃に送り込みます。食道は消化や吸収の機能はなく、口から食べたものを胃に運ぶ輸送役割を果たします。

食道がんとはその食道に発生する上皮性悪性腫瘍(いわゆるがんです)で、日本では扁平上皮(扁平上皮は身体のさまざまな部位、例えば皮膚、口腔、喉頭、食道などに存在します)がんが90%以上を占めます。好発部位は食道の中間部位に当たる胸部中部食道です。60歳以上に多く、リスクとして飲酒、喫煙、食道アカラシアが危険因子となります。

日本人の食道がんの罹患率は、2021年時点で人口10万人あたり約20.8例、男性は34.7例、女性は7.6例となっています。

男性の罹患数は女性の5倍近くと大きな差があります。

食道がんの原因は複数ありますが、特にバレット食道は食道腺がんの重要な発生母地として知られています。バレット食道とは、食道の粘膜(本来は「扁平上皮」と呼ばれる組織)が、慢性的な胃酸逆流(逆流性食道炎)の刺激を受け続けて傷つき、その修復の過程で胃や腸の粘膜(円柱上皮)に置き換わってしまった状態のことです。バレット食道の存在は食道がんリスクを高め、特に粘膜が長く3cm以上に変化しているロングセグメントバレット(LSBE:Long Segment Barrett’s Esophagus)の場合は発がんリスクが上昇します。年率で約1.2%の発がん率と報告されており、10年で約12%のリスクになります。一方、ショートセグメントバレット(SSBE:Short Segment Barrett’s Esophagus)は発がんリスクが比較的低く、健康な人と同等とされます。

その他のリスク要因としては、慢性的な胃酸や胆汁の逆流(逆流性食道炎)、肥満、喫煙、加齢、男性、アルコール(高濃度、多飲)、熱い食事の嗜好などが挙げられます。日本では全体の食道がんの90%以上が扁平上皮がんで、主に飲酒や喫煙が原因ですが、バレット食道に関連する腺がんは欧米に比べると少ないものの近年増加傾向にあります。

バレット食道がある場合は定期的に胃カメラ検査を行い、早期のがん化を発見することが重要です。バレット食道の長さや組織の異形成(がんになる前の細胞変化)の程度によってフォローアップの頻度や治療の対応が変わります。

食道がんがんは早期のがん(表在がん)である場合には、わずかにしみる、ものが通る感じ、わずかな前胸部痛といった症状がメインですが、進行すると食事中の嚥下困難、体重減少などが認められます。また、反回神経(声帯を動かす働きを持つ神経)へ浸潤すると声帯の運動障害が起こり、嗄声(させい)といって声が枯れる現象が起こることもあります。また食道の前に位置する気管に浸潤すると、食道気管瘻といって食道と気管が交通してしまい、痰が多く出たり、血痰、著明な咳嗽、肺炎を発症することがあります。

食道がんの検査法としてはいくつかの方法があります。

食道の粘膜を直接観察し、がんの有無、位置、大きさ、広がりを確認します。異常な部分があれば組織を採取して病理検査を行い確定診断をします。特殊な光(NBI)や染色法、拡大内視鏡で診断精度を高めます。

バリウムを飲んで食道をX線撮影し、がんの形や狭窄の程度を把握します。内視鏡での観察が困難な場合や手術計画に有用です。

内視鏡の先端に超音波装置をつけて食道壁の構造やがんの深達度、周囲のリンパ節や臓器への浸潤の有無を調べます。

がんの局所進展やリンパ節、遠隔転移の有無を調べます。

がん細胞のブドウ糖代謝活動を画像化し、全身の転移の有無を評価します。

食道がんの治療法は主に以下の4つに分類されます。これらを単独あるいは組み合わせて行うことが一般的です。

がんが粘膜内に限局しており、リンパ節転移のリスクが低い早期がんに適応されます。内視鏡的粘膜切除術(EMR)や内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が代表的です。

がんを外科的に切除する治療で、進行がんや再発の治療に用いられます。食道と周囲リンパ節の切除が行われ、患者の全身状態などを考慮して実施されます。

がん細胞に放射線を照射して破壊する治療で、根治を目的とした根治照射と、がんによる症状緩和を目的とした緩和照射があります。化学療法との併用(化学放射線療法)が効果的で、手術困難な場合に選択されます。

がん細胞の増殖を抑える薬物治療で、手術前の腫瘍縮小(術前化学療法)、手術後の再発予防(術後化学療法)、進行・再発症例への治療として行われます。

食道がんの早期発見には、定期的な胃カメラ検査が最も有効です。

早期発見のポイントとしては、食道がんは初期症状がほとんどなく、症状で気づくことは稀です。早期に発見するには、症状がなくても定期的に胃カメラ検査を受けることが重要です。特に喫煙・飲酒習慣がある方や、逆流性食道炎・フラッシャー体質(お酒で顔が赤くなる体質)の方はより注意が必要です。胃カメラ検査は、粘膜の異常を詳しく観察でき、特殊光(NBI)や染色法(ヨード染色)、拡大内視鏡、超音波内視鏡(EUS)などを用いて精密な診断ができます。バリウム検査も検診で行われることがありますが、早期発見には内視鏡検査の方が有効とされています。

予防のポイントですが、禁煙と節酒が最大の予防策となります。また、バランスの良い食事を心がけ、野菜や果物を積極的に摂取することでリスクが低下します。熱すぎる飲み物や食べ物の習慣も避けるべきです。適度な運動と健康的な体形維持も予防に役立ちます。

気になる症状がある方や、リスク因子がある方は、早めに受診いただき、必要に応じた検査を受けましょう。

当院では、内視鏡検査をはじめとした食道がんの早期発見に力を入れています。お気軽にご相談ください。

TOP